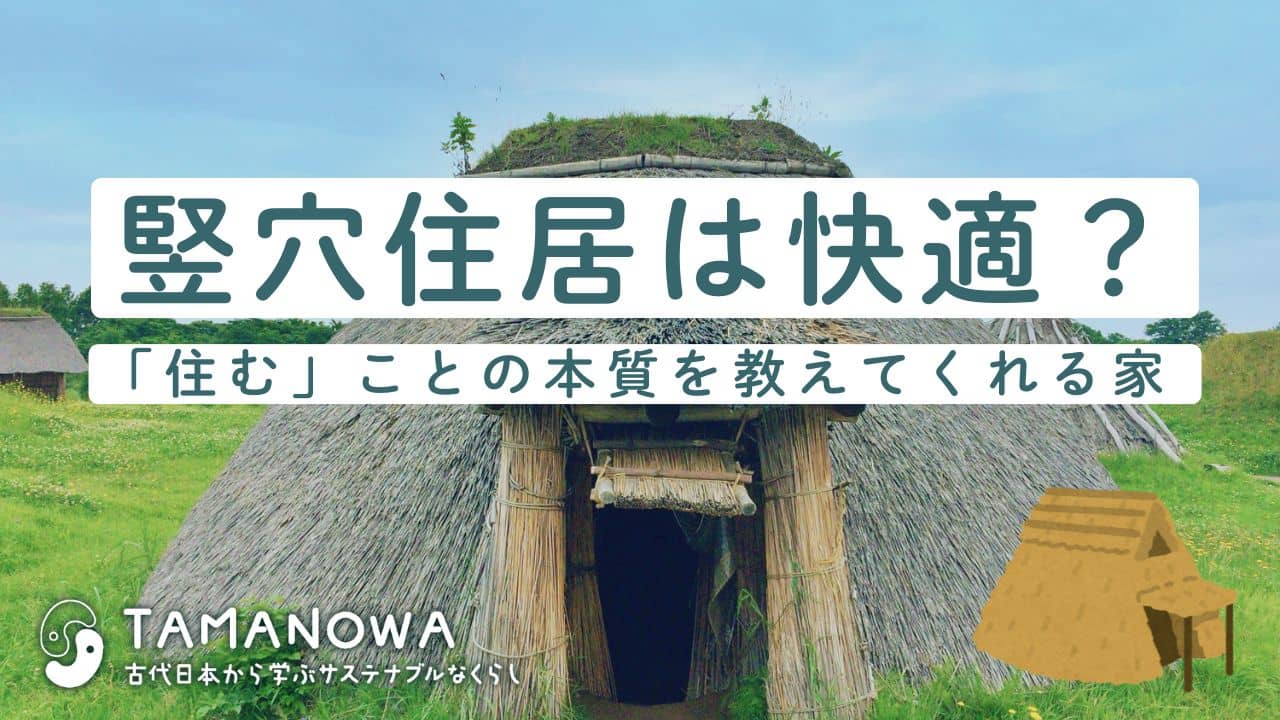

もし、今から「土を掘って住もう」と言われたら、どう感じるでしょうか。

「無理」「寒そう」「虫がいそう」…そんな声が聞こえてきそうです。

でも実は、私たちの祖先は長い間、土を掘った「竪穴住居(たてあなじゅうきょ)」で暮らしていました。

しかも、ただの間に合わせの住まいではなく、四季のある日本でちゃんと“暮らしていける”だけの工夫が詰まっていたんです。

現代の住まいと比べて快適だったか?と問われると、そりゃあ現代の家のほうが便利です。

でも。

ちょっと視点を変えてみてください。

電気やガスが止まったとき、山奥で暮らさなきゃいけなくなったとき。

そんなとき、地面を掘って、自分の力であたたかく・涼しく・風雨をしのげる家を作れたら、どうでしょうか?

竪穴住居は、見た目はシンプルですが、実は自然の力を上手に使った「快適さの知恵のかたまり」。

このコラムでは、その基本的な特徴を見ていきましょう。

ガッショ

竪穴住居ってどんな構造?

竪穴住居(たてあなじゅうきょ)は、その名のとおり「竪(たて)=下方向に穴を掘って」つくられた住まいです。

構造はとてもシンプルで、基本はこの3つの要素でできています。

- 地面を掘ってつくる「床」

まず地面を丸く、深さ30〜50cmくらい掘り下げます。この空間が床になります。深さをあまり掘りすぎると水が溜まってしまうので、地域や季節に応じて調整されていました。 - 柱と屋根の「骨組み」

掘った穴の周囲に柱を立て、斜めに組んで屋根をつくります。柱は木材、屋根は木の枝や茅(かや)などの草で葺(ふ)かれていました。中には4本柱タイプや、中心に太い柱を立てるタイプもあり、地域差がありました。 - 出入り口と「煙出し」

出入り口は地表に作られた小さな入口を通じて中に入ります。また、火を使うために煙を逃がす小さな穴(煙出し)を屋根に設けることもありました。中には中央にかまどがあり、火を囲んで生活していました。

このシンプルな住まいですが、ちゃんと風雨を防ぎ、冬は温かく、夏は涼しいという、自然の性質をうまく活かした工夫が詰まっています。

たとえば、地中は1年を通して温度変化が少なく、夏でもひんやりと涼しく、冬は地熱でほんのり暖かさが保たれます。これが“穴を掘る”という構造の最大の利点です。

また、屋根の形をとんがり型(円錐形)にすることで、雨が流れ落ちやすく、内部に水が入りにくくなっています。まるで自然との共生を前提に設計された“サバイバル住宅”のようですね。

ガッショ

昔の人って、道具が少ないのに、ちゃんと住みやすく作ってたノヨ。

シンプルなのに、理にかなってるってカッコいいノヨ〜!

実際に建てるにはどれくらいの材料と人手が必要?

もし、あなたが「よし、竪穴住居を作ってみよう!」と思ったら、いったいどれくらいの準備が必要なのでしょうか。

ここでは、復元実験などをもとに、現代でも実際に再現された事例を参考に紹介していきます。

今回紹介した竪穴住居の構造や材料、復元にかかる手間については、実際に復元作業を行った北見市の記録を元に構成しています。

https://www.city.kitami.lg.jp/administration/education/detail.php?content=5261

必要な面積と構造

標準的な竪穴住居の大きさは、直径が4〜6メートル程度、高さは屋根の頂点までで2〜3メートルほど。

床面積としては畳でいえば5〜8畳分くらいのイメージです。

中には家族4〜5人で暮らしていた例もあり、現代の感覚からするとコンパクトですが、当時としてはこれが十分な広さでした。

必要な材料

竪穴住居を建てるためには、おおよそ以下のような自然素材が必要です。

- 丸太(柱や梁):10〜20本程度(直径10〜15cm)

- 細い枝や竹(屋根の骨組み):大量(本数で言うと100本以上)

- 茅や草(屋根材):大量(畳数×10束以上とも言われる)

- 木の皮や縄(結束材):適量

- 粘土や土(壁や床に塗る場合):数十キログラム

これらの素材は、縄文時代の人々が自然の中から採集していたもの。

季節や地域によって調達できるものも異なったため、住まいの形にもバリエーションがあったのです。

どれくらいの人手が必要?

これは建築経験や体力にもよりますが、復元実験などでは、以下のような記録があります。

- 延べ人数:10人前後

- 作業日数:10日〜2週間程度(1日数時間の作業)

つまり、家族や集落の仲間と協力しながら、みんなで作り上げるスタイル。

家を建てること自体が「共同作業」であり、「学びの場」であり、時には「お祭り」のような意味合いも持っていたのでしょう。

ガッショ

自分の住む家を、自分たちの手でつくるって、なんかワクワクするノヨ!

竪穴住居はどれくらい快適だったの?

「土の中で暮らすなんて、じめじめしてそう」

「虫が多くて、不便なんじゃないの?」

そう思う人も多いかもしれません。でも実際は、意外と理にかなった、快適な住まいだったのです。

地中に潜ることで得られるメリット

竪穴住居の最大の特徴は、床が地面よりも低い位置にあること。

これによって得られるのが、「温度の安定性」です。

- 夏は地中の冷気でひんやり涼しく

- 冬は外気よりもあたたかく保たれる

実際、地面1メートルほど掘ったところの地温は、年間を通してほぼ15度前後と安定しています。現代の冷暖房ほどではないにしても、自然の力で過ごしやすい環境をつくり出していたのです。

風通しと煙の逃がし方も工夫されていた

また、竪穴住居には「煙出し」として天井に開口部が設けられていたり、出入口の位置を工夫することで風の流れを作っていました。

- 室内に火を焚いても煙がこもらない

- 湿気がたまりにくく、カビも防げる

- 焚き火の煙で虫除けにもなる

つまり、「土の中で火を使って暮らす」ことは、単に生活の工夫というだけでなく、暮らしを快適に保つための知恵の結晶でもあったのです。

現代の目で見た“快適さ”とは?

もちろん、エアコンもテレビもない世界。

防音もないし、雨漏りのリスクもあります。

けれども、自然の素材と地形を活かした住まいには、「快適さ」の意味を考え直させてくれるような奥深さがあります。

電気に頼らず、自然の仕組みを上手に取り込んだ住まいのスタイル。

それは、これからの時代にこそヒントになるかもしれません。

ガッショ

“快適”って、エアコンやWi-Fiだけじゃないノヨ。

自然のチカラをうまく使えば、心までスーッとするような暮らしができるかもしれないノヨね〜。

竪穴住居の弱点と、縄文人たちの工夫

もしあなたが、今から土を掘って住むとしたら、真っ先に心配になるのは「雨」と「湿気」かもしれません。

実際、地面を掘り下げた竪穴住居は、現代の感覚からすれば、いくつかの“住みにくさ”があるのも事実です。

では、縄文人たちはそうした不便さを、どのように乗り越えていたのでしょうか?

湿気とのたたかい

地中に掘る構造上、湿気がこもりやすいのは竪穴住居の宿命でした。特に雨の多い季節や川沿いの地域では、床がじっとりと濡れ、快適とは言いがたい環境になったでしょう。

そこで縄文人たちは、排水用の溝(どぶ)を住居の周囲に掘ったり、内部に傾斜をつけて水を外に逃す工夫をしていた形跡があります。

湿気を避けるため、床面に木の皮や草を敷いた跡も見つかっており、「湿らせない」「吸わせる」など、自然素材を使った調整を行っていたことがわかっています。

虫や動物の侵入

開放的なつくりの出入口や換気口は、虫や小動物にとっても入りやすい通路だったでしょう。

ただし、これも完全な封鎖は難しく、縄文人たちは焚火の煙で虫を追い払ったり、焚火の灰を床にまいたと考えられています。灰には殺菌効果もあり、床の乾燥にも役立ったようです。

換気と煙の問題

火を焚く暮らしでは、煙の逃げ場が重要です。しかし竪穴住居の屋根には明確な“煙突”はなく、屋根のすき間や出入り口からゆっくりと抜けていく仕組みでした。

これでは目が痛くなるのでは…?と不安になりますが、実際の復元実験では、火を焚いても煙は天井にたまり、下部の空間は比較的過ごしやすいそうです。

また、煙には防虫・防腐効果もあり、家の耐久性にも寄与していたのです。

衛生と床の工夫

土の床では、食べこぼしや排水がしみこみ、不衛生になりがちです。

縄文人は、床を定期的にならして整えたり、交換可能な敷物を使うことで対処していたようです。実際、床の層が何層にもなっていた痕跡が見つかることがあり、「住みながら改良していた」ことをうかがわせます。

住まいに、手間と工夫をかける暮らし

こうして見ると、竪穴住居は「完璧な住まい」ではなかったものの、縄文人たちは手をかけ、工夫し、自然と付き合いながら快適な空間をつくっていたことがわかります。

現代のようにスイッチ一つで空調が効くわけではなく、自動排水もない。でもだからこそ、「住まいを育てる」ように丁寧な暮らしをしていたのかもしれません。

ガッショ

湿気、煙、虫……

現代の家では考えられないようなことも、ぜんぶ自然といっしょに暮らす工夫のうちなノヨね。

竪穴住居から学ぶ、これからの住まい方

現代の家は、断熱材・冷暖房・給排水・電気といった、複雑なインフラの上に成り立っています。

便利で清潔で、快適。けれどそのぶん、ひとたび災害やインフラ停止が起きたときには、大きな脆さもあらわになります。

では、竪穴住居から、どんなことを学べるのでしょうか?

自然を「遮断」するのでなく「活用」する

竪穴住居は、地面の温度や風、煙など、「自然にあるもの」をうまく取り込んでいました。

現代の家はどちらかというと、外気や湿気を完全に遮断し、人工的なシステムで快適さをつくろうとします。

この違いは、「環境に依存するリスク」を大きく左右します。

- 自然の中に調和して立つ家

- 自然から切り離された人工の空間

どちらが良い悪いではありませんが、「片方だけ」では危ういことに、そろそろ気づく必要があるのかもしれません。

自分の手で「つくれる」感覚

竪穴住居は、専門業者がいなくても、ある程度の人数と時間があればつくれる構造です。

もちろん耐震性や耐久性では現代の建築にかないませんが、災害後や非常時のシェルターとしては大きな価値があります。

- 何かあったときに、家族を守る場所を、自分たちの手でつくれる

- その安心感が、自立につながる

「どうにかできる」という感覚は、不安の多い時代を生き抜く力の一つになります。

今できる、3つの具体的なアクション

最後に、この記事を読んだあなたが「今すぐ」できる3つのことをご提案します。

- 身近な土や気候の特徴を知る

住んでいる場所の地質や、夏冬の温度差を調べてみましょう。 - 簡単なシェルターづくりを体験してみる

庭やキャンプ場などで、小さな竪穴を掘り、屋根をかけてみる。想像以上に学びがあります。 - 自然素材の快適性を意識して暮らす

たとえば断熱のために、厚手のカーテンや土壁風の素材を取り入れてみるなど、少しずつ自然の力を暮らしに取り込んでいく方法を探してみてください。

ガッショ

土でできたおうち、バカにできないノヨ。

いざというとき、自分で建てられるなんて、ちょっとカッコいいわ。

参考文献:

https://www.city.kitami.lg.jp/administration/education/detail.php?content=5261

https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/kitadai/taiken/hiroba_tanken/house.htm?utm_source=chatgpt.com

https://sumika.me/contents/11332?utm_source=chatgpt.com