ガッショ

毎朝、服を選ぶとき、どんな気持ちで着ていますか?

「これ、かわいいな」「動きやすいからこれにしよう」「学校の制服だから仕方ない」――

いろんな理由があると思います。

でもそもそも、「人はなぜ服を着るようになったんだろう?」と考えたことはありますか?

この章では、縄文時代という“まだ服が自由だったかもしれない時代”を入り口に、服を着る意味や、そこにこめられた気持ちについて考えてみましょう。

はじめに|「服を着る」って、どういうこと?

人は、いつから服を着るようになったの?

人間が最初に服を身につけたのは、氷河期のような寒い時代に、身体を守るためだったと考えられています。

動物の毛皮や草の葉を身体に巻きつけて、寒さやケガから身をまもっていたのです。

つまり、最初の服は「見た目のため」ではなく、「生きるため」だったのです。

では、縄文時代はどうだったのでしょう?

縄文時代ってどんな時代?

縄文時代は、約1万5千年前からおよそ2千数百年前まで続いた、日本のとても古い時代です。

この時代は、農業が広がる前の、狩りや漁、採集を中心とした暮らしでした。

自然の中で暮らし、森や海から食べものや道具の材料を得て、季節とともに移動しながら生活していた人も多かったようです。

そして縄文人は、「土器」や「アクセサリー」など、生活の中で使うものを工夫してつくるだけでなく、そこに美しさや意味をこめていたと考えられています。

服はただの道具じゃなかった?

では、そんな縄文人は、どんなものを身につけていたのでしょうか?

くわしい記録は残っていませんが、遺跡から出土した道具や土偶から、次のようなことが分かってきています。

| 身につけていたもの | 推定される目的 |

|---|---|

| けものの皮 | 防寒・防水・身体を守るため |

| 樹の皮や繊維 | 動きやすくする・夏用の衣服 |

| アクセサリー(牙・貝など) | お守り・身分や個性のしるし・おしゃれ |

服はたしかに、身体を守るために必要なものでしたが、それだけではなかったようです。

身につけるものを通じて、「自分はこんな人だよ」と伝えたり、自然に対して感謝の気持ちをあらわしたりする役割もあったのかもしれません。

私たちは毎日、服を着ています。

それは体温を守るためだけではなく、自分らしさを表したり、気持ちを整えたりするためのものでもあります。

もしかしたら、縄文時代の人たちも、そんなふうに「自分に似合うもの」を選んでいたのかもしれません。

ガッショ

こころを つつむものが、からだを つつむこともあるノヨ。

きることの はじまりに、やさしさが あったかもしれないノヨ。

次の章では、縄文人がどんな素材を使って服を作っていたのかを、くわしく見ていきましょう。

自然と寄り添った衣の工夫が、いまの私たちにヒントをくれるかもしれません。

着るものは「自然のもの」だった

縄文時代には、工場もミシンもありません。

もちろん布を売っているお店もなければ、ファッション雑誌もありません。

それでも、縄文人たちは自分たちの身体を守り、暮らしに合ったものを身につけていました。

その材料は、すべて身の回りの自然から集めたものでした。

獣の皮や骨を使っていた?

寒い冬には、動物の毛皮がとても役立ちました。

特に、シカやイノシシの皮は、しっかりしていてあたたかく、雨をはじく力もあります。

でも、皮はそのままだと硬くてごわごわしているので、使えるようにするには工夫が必要です。

縄文人たちは、木の灰や動物の脂を使ってなめし、皮をやわらかくしながら保存していました。

また、動物の骨や角は、針やかぎ針のような道具として使われていたと考えられています。

木や草からも服をつくった?

動物の皮だけでなく、植物からとれる繊維も、衣服の材料になりました。

木の皮をはいで、たたいて繊維をほぐし、それを編んだり、結んだりして服やひもを作ったのです。

| 材料 | 特徴 | 用途の例 |

|---|---|---|

| シナノキの皮 | 丈夫でしなやか | 上着、ひも、布のようなもの |

| クズやフジのつる | 長くて強い | ひも、網、編み物の材料 |

| ヘチマやワタのような草 | 吸水性がある | 夏の衣や下着として使われたかも |

こうした材料は、切って終わりではなく、数日から数週間かけて干したり水にさらしたりして、ようやく使えるようになるものでした。

針もボタンもなかったらどうするの?

今の服には、ボタンやファスナーがついていますが、縄文時代にはそうしたものはありません。

では、どうやって服を身体にとめていたのでしょうか?

答えは、ひもです。

動物の皮を巻いてひもでしばったり、草でつくった布を肩にかけて体に巻きつけたりして、動きやすく調整していたと考えられています。

ベルトのような役割をするひもが、服の大事な一部だったのです。

縄文時代の服は、「自分たちで自然から集め、手間をかけて作ったもの」でした。

それは、大量につくることも、すぐに取りかえることもできません。

だからこそ、ひとつひとつの衣に、工夫と気持ちがこもっていたのかもしれません。

ガッショ

しぜんの ものを、ていねいに つかう。

すこしずつ かたちにして、こころと いっしょに まとうノヨ。

次の章では、服だけでなくアクセサリーや装飾品にも目を向けてみましょう。

縄文人のおしゃれ心と、そこに込められた意味をのぞいてみます。

古代にもおしゃれはあった!縄文人のアクセサリー

服は「身を守るため」に必要なものでしたが、それだけではありません。

縄文時代の人たちは、見た目を飾ること=おしゃれもしていたのです。

今のように流行はなかったかもしれませんが、土偶や出土品からは、

「自分を美しく見せたい」「特別なものを身につけたい」

という気持ちがしっかりと感じられます。

どんなアクセサリーがあったの?

縄文時代の遺跡からは、たくさんのアクセサリーが見つかっています。

| 種類 | 材料 | 見つかった形や特徴 |

|---|---|---|

| ネックレス | 動物の牙、貝、土製のビーズ | 首にかける長い形。連続してつながっているものも |

| ブレスレット | 小さな石や貝、粘土玉 | 手首や腕につける装飾。左右で異なるデザインも |

| 耳飾り(耳栓・耳環) | 石、貝、骨など | 両耳に対で使われていたもの。穴が開けられていた |

中には、身につけたまま土の中に埋葬されていた人骨もあり、亡くなったあとも身につけていたことがわかります。

ただの飾りではなかったかも?

これらのアクセサリーは、ただの「おしゃれ」だったわけではないかもしれません。

考えられている理由はいくつかあります。

- 病気やけがをふせぐ「お守り」として

- 仲間どうしの合図や「身分」を示すため

- お祭りや祈りの場で「特別な気持ち」をあらわすため

今でも、お守りや記念のアクセサリーを身につけることがありますが、縄文時代も同じように、身につけるものに気持ちや意味をこめる文化があったのかもしれません。

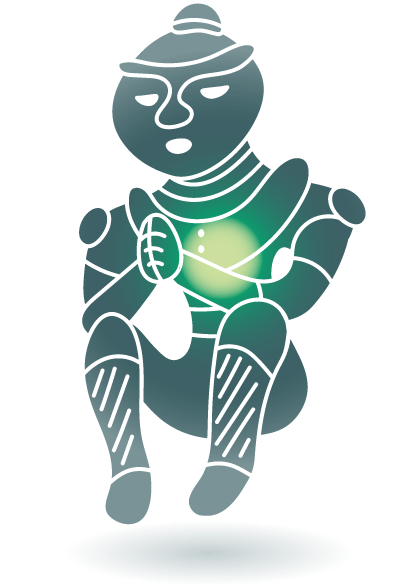

土偶から見る、縄文人の美意識

縄文土偶には、ネックレスや耳飾り、模様のある衣服のような装飾がよく見られます。

特に、線や点で表された細かい模様には、驚くほどのこだわりが見えます。

「なんのためにこんなに丁寧につくったの?」

そう思いたくなるほど、しっかりとしたデザインが施されているのです。

これは、「見た目をととのえる」「自分らしさを出す」という感覚が、すでに縄文人の中にあったことを示しているかもしれません。

今の私たちも、色や形、柄などを選んで服を着ています。

服やアクセサリーを通して「今日はこう見られたい」「この気持ちを表したい」と思うことは、実はとても縄文的な行為なのかもしれません。

ガッショ

だれかに なにかを つたえたくて、でも ことばじゃなくて、

そのかわりに かざったのかもしれないノヨ。

次の章では、そんな自由なファッションのなかに、実はルールがあったのかどうか、そして現代とどうちがうのかを考えていきます。

自由だった?それともルールがあった?

前の章で見たように、縄文時代の人たちは自然の材料で服やアクセサリーをつくり、

「自分らしさ」や「気持ち」を身につけて表していました。

では、誰もが好きなものを好きなように身につけていたのでしょうか?

それとも、身につけるものには、何かルールのような決まりがあったのでしょうか?

誰が何を着ていたのか?

縄文時代には文字がなかったため、日記や記録のようなものは残っていません。

だから、誰がどんなものを着ていたかを完全に知ることはできませんが、

土偶や人骨、装飾品の出土場所などから、いくつかのことが想像されています。

たとえば:

| 特徴 | 考えられていること |

|---|---|

| 小さな土偶に多く装飾がある | 女性や子どもがアクセサリーを多くつけていた可能性 |

| 大きなネックレスをした人骨 | その人が集団の中で特別な立場だったかもしれない |

| 耳飾りや指輪が片方だけ | 左右のちがいにも意味があったのでは、という説も |

こうした発見から、「身につけるもの=その人の役割や気持ちを表すもの」だったと考える研究者もいます。

みんなと同じ? それとも自分だけ?

縄文時代のファッションには、今のような「流行」や「ブランド」はありませんでしたが、

地域ごとの共通点や、同じようなデザインが見つかることもあります。

たとえば、同じ地方では似た形の耳飾りが出土したり、同じ模様の土器が作られていたりします。

これは「みんなで似たものをつけて、仲間であることを示す」ような目的があったのかもしれません。

でも一方で、少し変わった模様や、他の土地から持ってきた材料を使ったものも見つかっています。

つまり――

- 同じ集団の中で「こういうのがいいよね」と共有する気持ちがありつつ、

- 自分の気持ちや個性をこめた自由な表現もあった

このバランスが、縄文人のファッションだったのではないでしょうか。

現代とくらべてどう?

現代の私たちは、いろんな服を選ぶ自由があります。

けれど、ときには「まわりとちがうと変に思われるかも…」と心配してしまうこともあるかもしれません。

縄文時代にも「集団の中でなじむこと」や「場に合ったものを身につけること」が大切にされていた可能性はありますが、

それでも自然のものを自分の手で加工し、気持ちをこめて身につけるという行為には、

今よりもっと「自分の感覚」を大切にしていた空気が感じられます。

ガッショ

ちがうことが こわいときもあるけれど、

よりそいながら じぶんを えらぶ、そんなじゆうも あったノヨ。

次の章では、これまでの内容をふりかえりながら、

現代の私たちが縄文人から学べること、そして「服を選ぶこと」がどんな意味をもつのかをまとめていきます。

まとめ|自分を表す「身につけるもの」

毎日あたりまえのように着ている服。

だけど、そこには思っている以上にいろんな気持ちがこめられています。

寒さを防ぐため

動きやすくするため

好きな色だから

自分らしさを出したいから

縄文時代の人たちも、きっと同じように、

自然の中で手に入れた材料を、自分なりに工夫しながら身につけていました。

それは単に「着る」だけではなく、「どう生きたいか」「何をたいせつにしているか」を表すことでもあったのかもしれません。

服は道具。でも、気持ちをこめることもできる

縄文時代の服は、動物の皮や木の繊維など、自然そのもので作られていました。

その分、手間も時間もかかります。

それでも、一つひとつをていねいに作り、長く大切に使っていたはずです。

そこには、「ただ身を守るための道具」ではない、気持ちをこめる文化があったように思えます。

いまの服にも「自由」を足してみよう

今の私たちは、たくさんの服を持っています。すぐに手に入るし、すぐに捨てることもできます。

でも、もしも「ひとつひとつに思い入れがあったら」「自分の手で少しだけ手を加えたら」

その服は、もっと大切な一枚になるかもしれません。

・お気に入りのシャツに、自分で縫ったワッペンをつける

・使わなくなった服を切ってバッグにしてみる

・自然素材の服にふれて、昔の人の暮らしを想像してみる

そんな小さなことから、「着ること」がもっと楽しく、もっと自分らしくなるはずです。

縄文人のファッションは、じゆうだった?

この問いに対する答えは、はっきりとはわかりません。

でも、縄文人の服やアクセサリーには、自由さと同時に、自然への敬意や、仲間とのつながり、

そしてなにより「自分らしさを大切にする心」が感じられます。

服を着るという毎日の行為の中に、

そんな気持ちをちょっとだけ取り入れてみることが、

現代の私たちが縄文から受けとれる、すてきなヒントかもしれません。

ガッショ

あなたの やさしさが にじむものを、

きょうも みにつけて いけると いいノヨ。