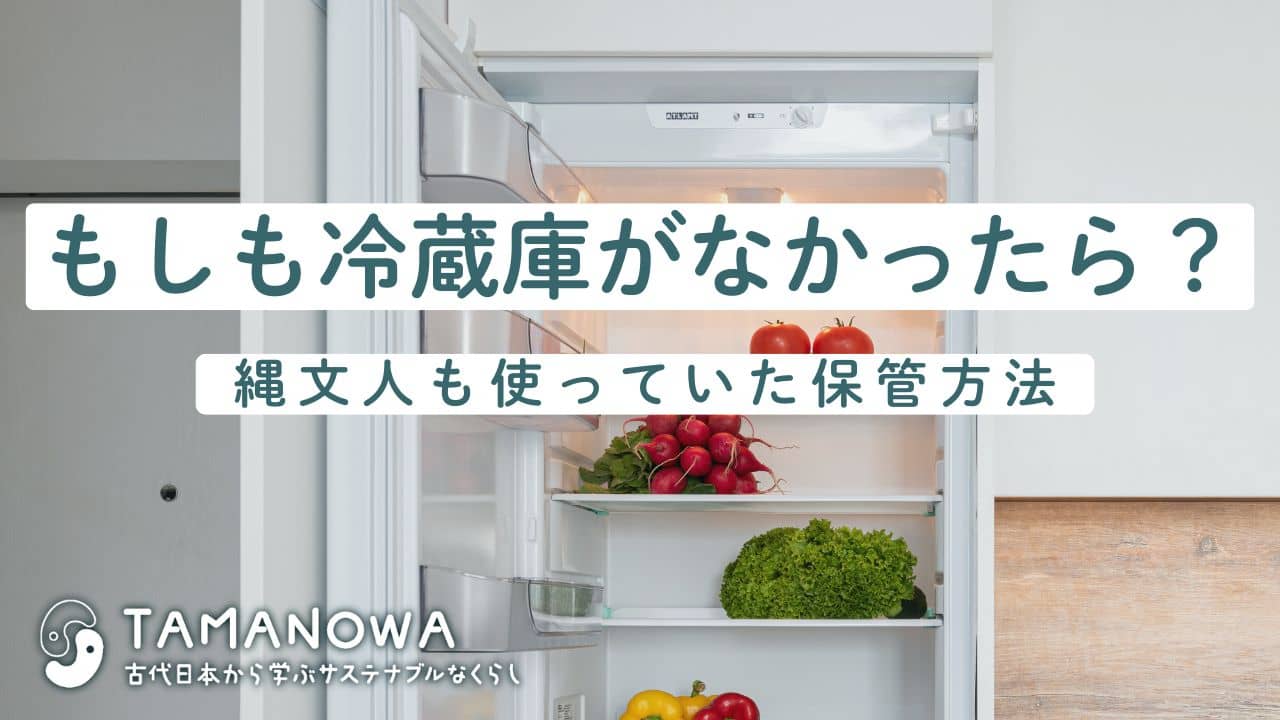

今、私たちの生活にとって冷蔵庫は当たり前の存在です。

スーパーで買った野菜やお肉、余ったご飯や飲み物――

なんでも冷蔵庫に入れておけば、しばらくは安心ですよね。

でも、冷蔵庫がない時代もありました。

それも、ちょっと昔の話ではなく、はるか昔の縄文時代。

今から一万年以上も前の日本では、電気もない、もちろん冷蔵庫なんてない暮らしをしていたのです。

では、そんな時代、人々はどうやって食べ物を保存していたのでしょう?

ヤマガ

冷蔵庫のない暮らしって想像できる?

「保存」ができなければ暮らせない?

縄文時代の人たちは、森や海、川などの自然から食べ物を得て暮らしていました。

でも、いつでも好きなだけ手に入るわけではありません。

たとえば魚や木の実は季節によって手に入りにくくなりますし、

狩りに失敗することだってあったでしょう。

そんなときに役に立つのが、「保存の知恵」だったのです。

保存がうまくできれば――

- 収穫できる季節にたくさん集めて、あとで食べられる

- どしゃぶりで狩りに行けない日でも、食べ物がある

- 子どもや年配の人の食事を安定させることができる

つまり、保存の技術は「命をつなぐ技術」でもあったのです。

現代人でも、もし冷蔵庫がなかったら?

いきなり冷蔵庫が使えなくなったら、どうなるでしょうか?

おそらく、冷たいジュースも飲めないし、お弁当もすぐ傷んでしまうでしょう。

夏場なら、わずか数時間で食べ物がダメになってしまうこともあります。

でも、逆に考えると――

縄文人の知恵を使えば、電気がなくてもある程度は食べ物を守ることができるかもしれません。

このコラムでは、そんな「冷蔵庫なし生活」のヒントを、縄文人の生活から学んでいきます。

次の章では、縄文人たちが実際にどんな方法で食べ物を保存していたのかを見ていきましょう。

ヤマガ

にんげんは べんりに たよりすぎたノダ。

でも、たいせつなことは いつも すぐそばにあるノダ。

縄文人の食べ物はどうやって保管されていた?

縄文時代の人たちは、冷蔵庫はおろか、金属の缶やプラスチック容器すら持っていませんでした。

それでも、季節の変化に対応しながら、食べ物を保存し、生きていく工夫をしていたのです。

この章では、縄文人が使っていたと考えられる代表的な保存方法を紹介します。

地中にうめる|土の中は天然の冷蔵庫

土の中は、外の気温よりも変化が少なく、夏はひんやり、冬はそれほど冷えすぎません。

そのため、保存に向いていると考えられています。

縄文時代には、食べ物を土器に入れて土の中に埋めて保存していたと考えられています。

特に根菜類や木の実などは、この方法で数日から数週間持たせることができたかもしれません。

乾燥させる|水分を減らして腐りにくく

水分が多い食べ物ほど、腐りやすくなります。

そこで、天日で乾かして水分を飛ばす「乾燥保存」は、とても大切な技でした。

魚を干して「干物」にする、肉を薄く切って干す、木の実をしっかり乾かして保管するなど、

今の干し芋や切り干し大根のような保存食の原型が、すでに縄文時代にあったと考えられています。

煙でいぶす|くんせいの知恵

煙には、食べ物を腐りにくくする効果があります。

火を焚いて、その煙で魚や肉をいぶし、香りと保存性を高める方法です。

「くんせい(燻製)」は、現代でも人気のある調理法ですが、

縄文時代にも同じような方法で食べ物を長持ちさせていたと見られています。

水にひたす|川や沢は冷たいまま

冷たい水の中に食べ物を沈めることで、温度を下げて腐りにくくする方法です。

山間部や川のそばに暮らしていた人たちは、流れる水の力を利用して、

一時的な「自然の冷蔵庫」として使っていたかもしれません。

縄文人の保存術まとめ

| 保存方法 | 特徴 | 保存対象 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 地中保存 | 温度が安定している | 木の実、根菜など | 土器や葉で包んで使用 |

| 乾燥 | 水分を減らす | 魚、肉、芋など | 晴れの日に行う必要あり |

| 煙でいぶす | 雑菌を防ぎ香りもつく | 魚、肉など | 保存期間がのびる |

| 水冷 | 水温が低いと効果あり | 一時保存用 | 流れが強すぎると流出の恐れ |

ヤマガ

つちのなか、かわのそば、けむりのなか。

しぜんは いつでも たすけてくれていたノダ。

次の章では、これらの知恵をもとに、「現代でも応用できる」冷蔵庫いらずの保存術を紹介していきます。

実は今も使える!自然を活かした保存の知恵

縄文時代の保存方法の多くは、電気がなくてもできるものばかりです。

実は現代でも、それを少し応用すれば、冷蔵庫に頼らずに食べ物を保つことができます。

この章では、身の回りで実践できる「自然をいかした保存術」を紹介します。

1. 地中保存|家庭菜園でもできる簡易貯蔵庫

畑や庭の一角を使って、貯蔵穴を作る方法です。

以下のような手順で、小さな「土の冷蔵庫」をつくることができます。

地中保存のやり方(例:さつまいもやじゃがいも)

- 地面を深さ30~50cmほど掘る

- 穴の中にわらや乾いた土を敷く

- 芋類を並べる(なるべく重ならないように)

- 上からわらや土をかぶせて密閉する

- 雨が入らないように板やビニールをのせる

この方法で、秋に収穫した芋を春先まで保存できることもあります。

2. 干す|天日干しは今でも有効

よく晴れた日には、野菜や果物を薄切りにして干すだけで保存性がぐんとアップします。

たとえば:

- 大根 → 切り干し大根

- トマト → ドライトマト

- 柿 → 干し柿

- 芋 → 干し芋

保存性が高まり、甘みやうま味も濃縮されるのが特徴です。

干し網やザルがあれば、ベランダでもできます。

3. 燻製(くんせい)|香りも長持ちも一石二鳥

小さな燻製器を使えば、魚や肉、チーズを家庭でも燻製にできます。

燻煙材(スモークチップ)と火元があれば、キャンプや庭でも作れます。

燻製にすると、雑菌が増えにくくなり、冷蔵庫がなくても1~2日程度は保存できるようになります。

さらに乾燥や塩漬けを併用すると、数週間持つものもあります。

4. 水にひたす|沢や井戸があるなら活用

山間部に住んでいる人や、冷たい井戸水が手に入る環境なら、水温を利用した保存も可能です。

ペットボトルやタッパーに入れて川や水槽に沈めるだけで、冷蔵庫代わりになります。

ただし、野生動物に荒らされないように工夫が必要です。

自然保存をするときの注意点

| 方法 | 向いている食材 | 注意点 |

|---|---|---|

| 地中 | 芋類、根菜 | 雨よけと通気に注意 |

| 干し | 野菜、果物、魚 | 晴天が続く時期に行う |

| 燻製 | 肉、魚、チーズ | 温度管理と火の扱いに注意 |

| 水冷 | 飲み物、生野菜 | 動物・虫対策が必要 |

これらの方法は、災害時の備えや、省エネ生活の一歩としても活用できます。

ヤマガ

いまのくらしにも、むかしのちえは いきているノダ。

たためるものは、たたんで つかえばいいノダ。

次の章では、保存だけでなく「どう食べるか」の工夫、つまり調理方法の知恵についても少し触れていきます。

保存するだけじゃない!調理の工夫もカギだった

食べ物を保存するだけでなく、それをどう食べるかも、縄文人たちの知恵の見せどころでした。

火を使う、混ぜる、時間をかける――こうした調理の工夫が、保存と組み合わさって「おいしく長く食べる」ことを支えていたのです。

この章では、保存とつながる調理の工夫を紹介します。

煮込み料理でやわらかく、消化しやすく

干した食材は水分が抜けているぶん、少しかたい場合もあります。

そこで縄文人たちは、土器を使って煮込み料理をつくっていました。

代表的なのが「雑炊」や「煮物」のような料理。

水で戻して煮ることで、干し肉や干し魚、干し野菜もおいしく食べられるようになります。

まとめて加工しておく工夫

縄文時代には、あらかじめまとめて加工しておいて、すぐに食べられる状態にしておくこともあったと考えられています。

たとえば:

- 木の実をすりつぶして団子状にする

- イモ類を蒸して干す(干し芋の原型)

- 肉を塩や灰と一緒に保存する

これらの加工をしておくと、日持ちするだけでなく、持ち運びにも便利だったようです。

狩りや移動が多い暮らしでは、とても合理的だったのです。

もし現代で応用するなら?

今の私たちも、食材を干したり加工したりしておけば、調理の時間やエネルギーも節約できます。

たとえば:

- 干し野菜をスープに入れるだけで一品できる

- 燻製肉を切ってサンドイッチにする

- 冷蔵庫がなくてもキャンプで安全に食べられる

ちょっとした工夫が、便利でおいしい生活にもつながっていきます。

ヤマガ

くふうすること、それが ちからになるノダ。

ひとくちのなかに、いのちのつづきがあるノダ。

次の最終章では、こうした縄文の知恵から、現代の暮らしにどうつなげていくかをまとめていきます。

電気がなくても食べていける?自然とつながる暮らしへ

縄文時代の人びとは、冷蔵庫がなくても食べ物をしっかり保存し、工夫しながら食べていました。

そしてその知恵の多くは、現代でも意外と応用できることがわかりました。

もちろん、すぐにすべてを真似するのはむずかしいかもしれません。

でも、私たちの暮らしに少しずつ取り入れることで、自然とのつながりや、ものを大事にする気持ちが育っていくかもしれません。

まずは「ひとつだけ」やってみよう

たとえば:

- ベランダで干し野菜を作ってみる

- サツマイモを新聞紙に包んで常温保存してみる

- キャンプで燻製を試してみる

など、できそうなことから1つだけでも始めてみると、新しい発見があるかもしれません。

そして、ふたたび自然を見つめる

現代は電気がないと生活できないように思われがちですが、

自然の力を知れば、むしろ「なくても暮らせること」も見えてきます。

昔の人たちは、自然と対話しながら、季節を感じながら生きていました。

その生活は、今より不便でも、きっと豊かだったことでしょう。

さいごに

このコラムで紹介したのは、ほんの一部の知恵にすぎません。

でも、「電気がない世界でも人は生きていける」という感覚は、

これからの時代にとって大切なヒントになるかもしれません。

まずは身近なところから。

自然の力と、昔の知恵に、ちょっとだけ耳をかたむけてみてはいかがでしょうか?

ヤマガ

なにかを てばなすと、なにかが みえてくるノダ。

しずかに いきる ちからを、しぜんが おしえてくれるノダ。